Fragments de jeunesse : violence et tendresse chez Nagisa Ōshima

Une analyse sensible et personnelle d’une séquence marquante du film de Nagisa Ōshima, où la jeunesse japonaise se débat entre rage, tendresse et illusion de liberté.

Chirill COSTIUC

4/7/20256 min read

Il n’y a pas longtemps, lors de mon cours de CAA (Culture Audiovisuelle et Artistique), j’ai découvert une œuvre qui m’a profondément marqué : Contes cruels de la jeunesse de Nagisa Ōshima.

Un film radical, intense, cru — et pourtant, traversé de fulgurances poétiques.

Parmi toutes les séquences étudiées, l’une d’elles m’a particulièrement frappé. En quelques minutes seulement, elle condense toute la violence, la fragilité et la révolte de la jeunesse filmée par Ōshima. J’ai eu envie de la revisiter ici, sous forme d’une lecture personnelle, sensible, et cinématographique.

Errance et éclats de jeunesse : une plongée dans Contes cruels de la jeunesse (Nagisa Ōshima, 1960)

Analyse d’une séquence

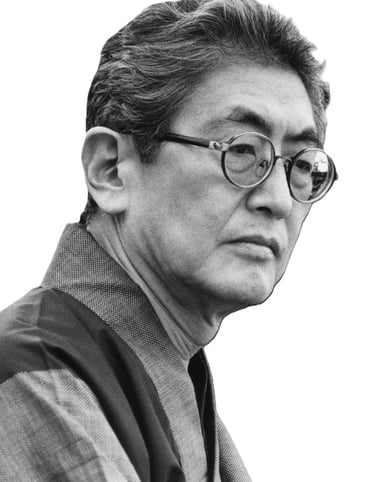

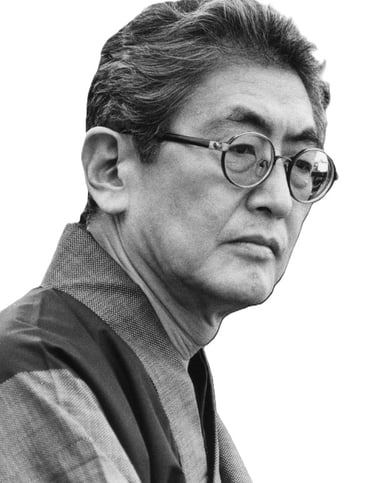

Quand on parle de la Nouvelle Vague japonaise, un nom revient toujours avec une intensité particulière : Nagisa Ōshima. À la croisée de la poésie et de la révolte, son œuvre détonne, dérange, éclaire. Contes cruels de la jeunesse (1960), son second long-métrage, est un cri viscéral contre les illusions perdues de la jeunesse japonaise

Et parmi les scènes les plus fortes du film, une en particulier incarne à elle seule cette rage sourde, cette fuite romantique, cette tension permanente entre désir et chaos.

Une fuite en moto… vers l’ivresse de vivre

La séquence s’ouvre non pas sur un acte de violence, mais sur un moment de vitesse et de liberté. Makoto et Kiyoshi filent sur une moto, emportés par une énergie adolescente presque joyeuse. Pas encore dans la tension ni dans le drame. Juste eux deux, lancés à toute allure dans une ville qui semble les ignorer. La route est droite, les sons du moteur couvrent presque tout. On les sent vivants. Rien ne semble pouvoir les arrêter.

Ce détail est important : Ōshima choisit de commencer cette séquence sur une pulsion vitale. Ce n’est qu’après cette échappée exaltée que le couple met son plan à exécution : un racket d’un homme plus âgé, utilisant Makoto comme appât.

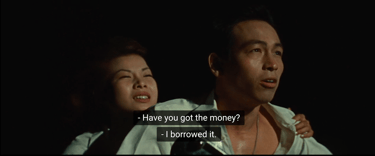

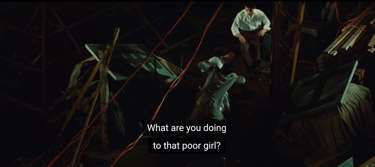

Le racket : violence comme réponse au monde adulte

Ils s’arrêtent, ils jouent leur rôle. Makoto attire l’homme, Kiyoshi intervient brutalement.

Mais ici, Ōshima ne moralise jamais. Il montre. Il filme frontalement. Il ne juge pas.

La caméra suit le geste, le choc, le déséquilibre. Tout se passe dans la rue. Pas de musique pour adoucir la scène, seulement le bruit de la ville, des pas, de la peur.

Ce n’est pas du “gangster romantique”. C’est la rage nue, née du dégoût, de l’absence d’avenir. Makoto est décontenancée. Elle voit, elle comprend, mais elle suit encore.

Elle fait partie du plan, mais n’en maîtrise rien. Kiyoshi est froid, efficace. Il ne s’en cache pas : il fait ce qu’il faut “pour survivre”.

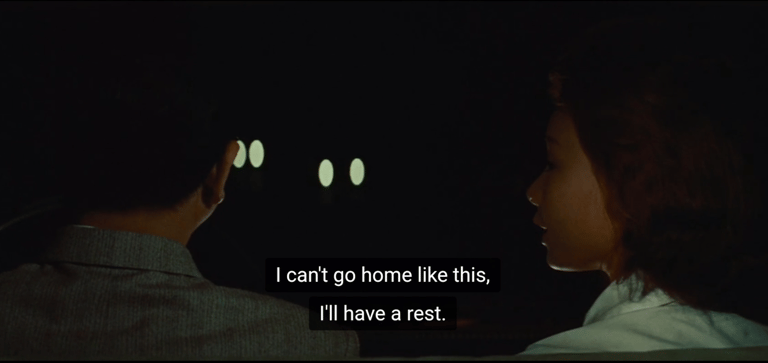

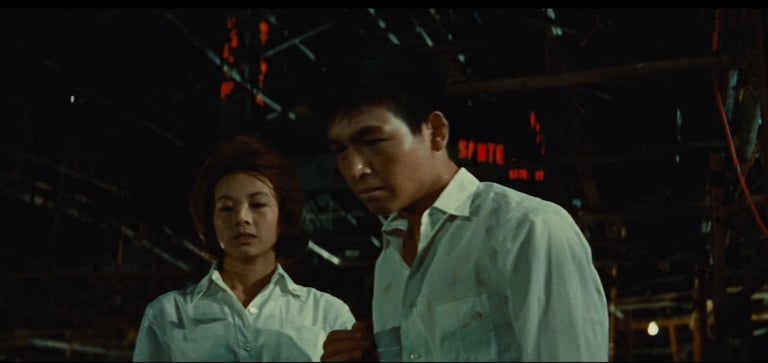

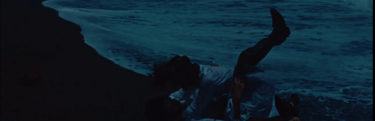

Le port : euphorie, apesanteur… et désillusion

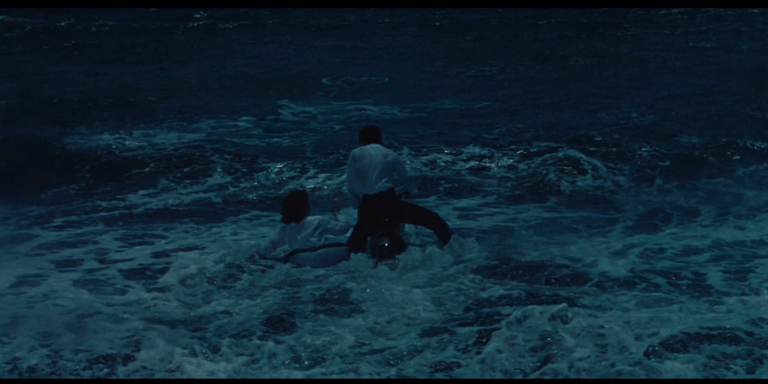

Mais ensuite, surprise : ils ne fuient pas immédiatement. Ils continuent leur virée sur la même moto, longent la côte, et finissent par foncer droit dans l’eau avec elle.

Et là, quelque chose change.

Ils rient. Ils s’éclaboussent. Ils jouent comme des enfants, dans l’eau, trempés, sans retenue. Même Makoto, habituellement plus en retrait, laisse tomber ses peurs.

Pendant quelques secondes, Ōshima capte quelque chose de rare dans son cinéma : un moment de légèreté, de joie pure.

Pas de menace, pas de stratégie, pas de manipulation. Juste deux jeunes corps qui s’autorisent enfin à vivre — à jouir d’un instant suspendu, au bord du monde.

Ce n’est plus juste une scène de bonheur : c’est une parenthèse fragile, condamnée à couler.

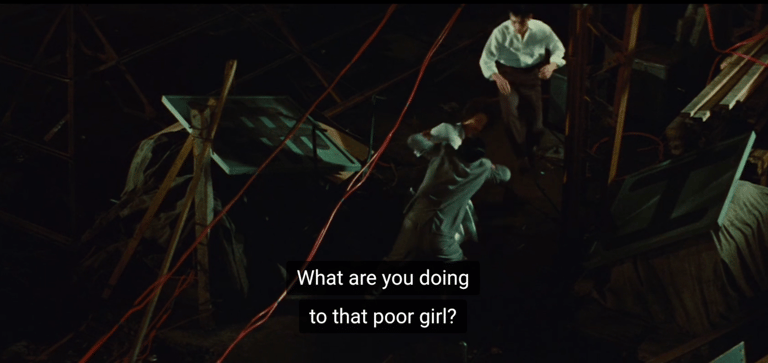

Une esthétique du choc et du réel

Ce qui frappe dans cette séquence, c’est à quel point le décor est brut.

Ōshima filme en extérieur, en décors réels, dans des rues grises, des ports industriels, des zones sans glamour.

Pas un arbre. Pas un brin d’herbe. Pas de vert du tout.

Et ce n’est pas un hasard : Ōshima l’a dit lui-même dans une interview (traduite dans ses Écrits), il voulait “éliminer la couleur verte” de ses films car elle adoucit l’image.

Le résultat ? Un univers dur, sans refuge. Un Japon qui se reconstruit, mais où la jeunesse ne trouve pas sa place.

Les choix de mise en scène – caméra à l’épaule, plans souvent instables, compositions asymétriques – traduisent cette sensation de déséquilibre permanent.

On a l’impression que la caméra est collée aux corps, aux souffles, aux tremblements. Pas de recul. Pas de mise à distance. Juste une immersion crue.

Nouvelle Vague japonaise : une colère post-occupation

Ōshima appartient à cette génération de cinéastes japonais des années 60 qui, à la suite de la Nouvelle Vague française, ont réinventé le langage cinématographique dans leur pays.

Mais contrairement à leurs aînés (Ozu, Mizoguchi…), ils ne filment plus des salons ni des traditions, mais la rue, la marge, le béton, les corps qui se heurtent.

Les lieux réels, les extérieurs sont essentiels : comme ici, où l’action se déploie dans une rue grise, puis sur un port sans beauté, puis dans les déchets flottants d’un bassin industriel.

C’est un monde sans illusion, sans esthétisme, où le chaos est à la fois physique et moral.

Comme en France avec À bout de souffle, Les 400 coups, ou Hiroshima mon amour, cette Nouvelle Vague japonaise s’éloigne de la narration classique.

Elle choque, interroge, déconstruit. Elle cherche une vérité dans les failles. Et souvent, c’est dans la jeunesse révoltée qu’elle la trouve.

Makoto et Kiyoshi : entre passion et perdition

Dans le film, la relation entre Makoto et Kiyoshi atteint un sommet paradoxal : ils sont à la fois les plus proches (rire, joie, complicité) et les plus éloignés (Makoto doute, Kiyoshi est fermé).

Leurs gestes sont tendres, puis froids. Ils s’aiment, mais ne se comprennent plus.

Et ce port entre les troncs (au début du film) – ces arbres morts flottant à la dérive, c’est un peu eux.

Ils naviguent, mais sans direction.

Ils fuient, mais vers où ?

Ils rient, mais jusqu’à quand ?

C’est la force de cette scène : montrer que derrière la violence, il y a des êtres perdus, qui cherchent juste un instant de lumière.

Une séquence miroir de toute une génération

Cette scène, c’est un concentré de ce que Contes cruels de la jeunesse veut raconter.

Pas juste une histoire d’amour. Pas juste un drame adolescent.

Mais le cri d’une jeunesse japonaise blessée, née après la guerre, élevée dans les ruines, éduquée sans repères, et plongée dans un monde qui ne veut pas d’elle.

Ōshima ne leur offre pas de salut. Il les regarde avec lucidité, sans complaisance, mais avec une immense force de cinéma.

Et c’est pour ça qu’encore aujourd’hui, ces 4 minutes restent gravées.

Pas pour ce qu’elles racontent.

Mais pour ce qu’elles font ressentir.

Sources et inspirations

Ōshima, Nagisa. Écrits 1956-1978, traduction française, éditions Cahiers du cinéma.

Lauret, Maxime. « Un conte cruel de la jeunesse, rétrospective Ōshima », Journal du Japon, 2015.

Schwartz, Dennis. « Cruel Story of Youth Review », Ozus' World Movie Reviews, 2019.

MIT Press Reader. “Banishing Green: Why Nagisa Ōshima Refused to Film Nature”.

Cinémathèque française. Dossier pédagogique – Contes cruels de la jeunesse.

Richie, Donald. A Hundred Years of Japanese Film, Kodansha International.

Avoir-alire.com, critique du film restauré (édition Carlotta).

Visionnage personnel de Contes cruels de la jeunesse (Nagisa Ōshima, 1960)

Publié par Chirill Costiuc

© 2025 Chirill Costiuc — ART&CLAP